ごごごごごごご、ごろごろごろと、分厚い何かが揺れるような大きな音が響く。それが雷鳴の響き渡る音だと分かった瞬間、まるで滝のような水の束が空からあふれ落ちてきた。シャワーを勢いよく浴びたかのように、一瞬で全身がびしょびしょに濡れていく。

「うわあああマジか!どっか雨宿り……!」

「亮こっちこっち!こっちに神社があるから……!」

夏の日差しで硬くなっていた地面が柔らかく溶け出し、走るたびに土が軽快に跳ねあがる。とりあえず少しでも雨を防げる場所に行かないと頭の先から足の先まで完全に濡れてしまいそうだった。俺は軽やかに走る優一の背中を見失わないようにがむしゃらに追いかける。

「はぁ、はぁ、こっち!ここなら休めそうだよ……」

猛走した先で案内されたのは神社の裏にある小さな倉庫のような場所だった。古い木造建築のそこは、静かな暗闇を抱え、まだほんのり夏の温度が残る木の香りで満たされていた。

「うぇ、もうびちょびちょだ………」

「あーあ、確かにちょっと降りそうだなぁと思ったけど、まさかこんな急に降るなんて、もう………」

雨に濡れて艶めいた薄茶色の髪をしっとりとかき分けながら、珍しく不平不満を述べる優一。シャツをぺったりと肌に張り付かせながら、ちょっと不満げに口を尖らせている様子はいつもより少しだけ色っぽく見えた。俺はそんな彼をこっそり盗み見しながらすっかり乱れてしまった呼吸を整える。

「ここは……?なんだ?」

「うーんとね、昔、ここの神社の納屋として使っていた場所だよ。今はあんまり使ってないけど、お祭りがあるときなんかに時々使ったりしてる。すぐそこに見えるのが神社の本殿。一応この土地の神様が祀られているんだよ」

「へぇ」

彼の語り口は本当にシラバスそのものという感じで、彼はたぶん人に説明したり解説するのが得意なのだろう。将来は先生にでもなったらいいのではないだろうか? そんなことを考えながらぼんやり優一を眺めていると、突然、目の前でがばっと勢いよくシャツを脱ぎ始めた。

「お、お前、何しだすんだ急に…!!!?」

「え、だって、びしょぬれだから。濡れた服って体冷やすし風邪ひくよ。ほら亮も脱いで」

「おお前ふざけんな!俺は大丈夫だから」

「えぇ、何で照れてるの……」

つやつやに濡れた彼の指先が乱暴に俺のシャツをめくりあげる。俺は慌てて優一の腕を掴んで抵抗する。しっとりと濡れた彼の白い肌は、薄暗い倉庫の中だとやけにくっきりと浮かんで見える。腕の向こうでちらちらと見える彼の薄紅色の乳首が、生暖かい空気に晒されていつも以上に艶めいて見えてしまう。

「もしかして亮、変なこと考えてるでしょ?」

「ち、ちげぇよ。別に……」

ふーん、と訝し気な目で見つめられ俺は息を詰まらせる。別に変なことを考えていたわけではない。ただの自然反射、不可抗力だ、と心の中で言い訳をする。

「じゃあ自分でなんとかしてね。風邪ひかないでよ?」

優一はあきらめた様子で俺から離れて背を向ける。俺はほっとしつつ、優一の白く滑らかな背中を見つめた。俺は優一の背中から腰にかけてのやわらかな曲線が大好きだから、こんな昼間から、しかも屋外でそんなものを見せつけられてしまっては、平静を保つだけで精一杯なんだ。全く人の気も知らないで……

彼は濡れたシャツを何度か絞った後、空気を巻き込むようにシャツをバサッバサッと何度か宙に仰ぐ。母親が洗濯ものを干す時によくやっているやつだ。そんな他愛のないことを思いながら、相変わらず無遠慮に降りしきる雨音に耳を傾ける。止めどなく振りしきる雨はこの世界をきれいに洗い流していく。それに合わせて俺のざわめいた心も一緒に洗い流してくれないだろうか。

俺は優一から目を離し、少しずつ冷えてきた外の空気を肺いっぱいに吸い込む。ひんやりとした新鮮な空気がに全身に行き渡り、内側で彷徨う熱が少しづつ洗い流されていく気がする。そんな心地を確かめてから、俺はすっかり濡れて冷たくなってしまったシャツの裾を出来る範囲で絞り、少しだけ水分を地面に落とした。

「亮」

ふと、小さな声で呼ばれる。俺は声のする方を横目で見やると、奥の暗闇に紛れて優一がこちらを見つめていた。

「どうした?」

「ん、こっち来て。タオルがあった」

「え、本当か?」

優一の傍らには少し古びた箪笥のような置物があり、祭りや行事で使いそうな不思議な形をしたものがたくさん収納されていた。その中に、白くてまだ新しそうなタオルがひとつ入っていた。

「神様からちょっとだけ借りちゃおうかな」

「大丈夫なのか?」

「うん。ちゃんと洗濯して返しにくれば大丈夫」

そういうものなのか?と疑問にも思ったが、地元住民が言うのだからいいのだろう。優一が俺にそのタオルを差し出してきたので、お借ります、と一言添えてそれを受け取る。俺はすっかり冷えてしまったシャツを暗闇に隠れながらこっそり脱ぎ、乾いたタオルで身体を拭いていく。温めたわけではないのに、乾いた布地からはほっとするような温かさを感じた。

「あ、優一、先に借りちゃってごめん」

「ううん、いいよ。僕、もうだいぶ乾いてるし」

優一は倉庫の段差を上がったところで腰を下ろしていた。裸足の足先を握りながら、俺のことをそっと見つめている。暗闇できらりと瞳が光って見えるのはなぜだろう。まるで闇に隠れた思いを静かに照らすかのように、しっとりと濡れた瞳が光をすくいあげていた。靴もすっかり濡れてしまっていた俺は、優一と同じように靴を脱いで彼が座る段差に上り、隣に腰を下ろした。

「雨、いつ止むんだ?」

「ふふ、僕は神様じゃないから分からないよ」

「でも優一、このへんのことなら何でも分かる感じだったから」

どんな山道だって迷わないし、空を見れば明日の天気も分かる。野菜の顔を見れば収穫の時期が分かるし、タイマーを使わなくても枝豆の茹で上がりだってわかるじゃないか、と思いついた限り指摘すると、優一は嬉しそうに声を出して笑った。

「あはは。そうだね。うん、きっともうすぐ止むよ。ここの雨はあっという間に去るから」

「そうか。じゃあもう少しの辛抱だな」

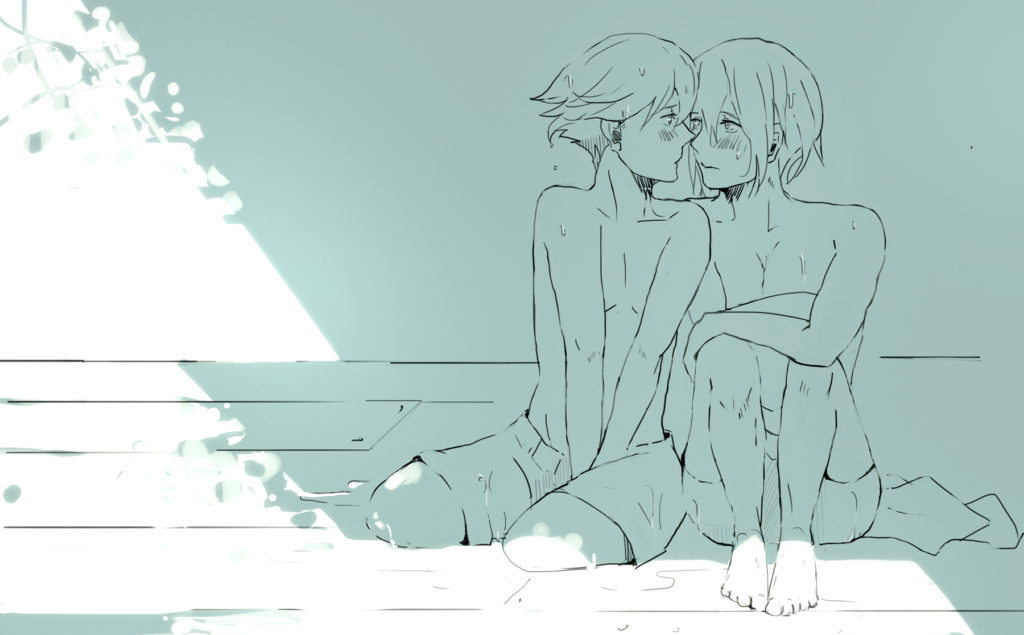

俺は膝を抱きながら、自分の足先や優一の膝や踝なんかをぼんやりと眺めた。上半身に何も着てはいなかったけれど、不思議と寒いという感じはしなかった。

雨粒が屋根に打ちつけられパリパリと弾む音がする。それがさらさらと水となって滑り落ち、大地に向かってしとどに流れ落ちる音が、まるで永遠のように響いている。先ほどの滝のような荒々しい気配は遠のいていたが、まだ雨は俺らを世界から覆い隠しているようだった。それでも、熱い夏の空気を抱え込んでいた埃っぽい室内が、少しずつ土と葉っぱの甘い匂いと混ざり合い、清涼なサラダボウルのように彩られていく。いつもだったら少し怖いと感じる暗闇が、今日はなぜか心地よく、安心するのはなぜだろう。

何かに満たされ、大きな力に包み込まれるかのような心地に身体を委ねていると、すとんと、肩に何かが寄りかかってきた。すぐにそれは優一の頭だとわかって、俺もそっと彼に自分の身体を寄りかけた。肩からじんわりと優一の体温を感じ、とても気持ちが良い。こんな静かな時間がずっと続けばいいのに、とすら思えてくる。

「ねぇ、亮……」

「……ん?」

「こっち向いて」

俺は何も考えることなく言われるがままに優一の方に顔を向ける。すると目の前で優一の瞳がつやつやと揺れていた。

俺は湖を抱えたかのような、透明に光る瞳に吸い込まれ、思わずじっと見つめてしまう。

するとふわりと、温かくて優しい感触が唇に触れるのを感じた。

「……ゆ、ういち………?」

ああ、キスをされているんだな、と気が付いても、俺はその瞳から逃れることが出来なかった。目の前の光もずっと俺を見つめているからとても不思議な心地だった。やわらかな感触にそっと触れ返すと、しっとりと濡れた熱いものが唇の隙間から忍び込んできて、俺もそれを歓迎するように絡みついて応えた。

熱い。こんなにも熱かったっけ?と思いながら、その熱くてとろとろとした感触に優しく吸い付く。

「……ん、ぅ……りょ、う……」

温かな吐息に混ざって甘い声が漏れてくる。そんな甘い声を絡めとっている間も、ずっとお互いに視線を外せずいにいた。視線が絡み合い、やわらかい熱が絡みつき、眩暈がするほど甘美な心地に包まれる。すると、どうしようもなく愛おしい気持ちがじわじわと身体の奥から湧き上がってくる。

「……ん、ぁ……………」

お互いの熱い感触を何度も何度も交換しながら、欲望をすくいあげ、貪る。

ああこのまま、どうしよう。このままだともっともっと欲しくなってしまいそうだ。

「……ぁ……っ……! ちょ、と、…………ス、トップ……ストップ!!!」

突然どんっと胸を突き飛ばされて、はっと我に返る。そこには顔を真っ赤にしながら口元を拭う優一がいた。

「もう!……それ以上はダメ……」

「え、あ………いや、お前が先にちょっかい出してきたんじゃねぇか………!」

「それは、そうだけど………とにかく、これ以上はダメ! か、神様が見てるから……!」

「神様って……お前なぁ………」

俺ははぁとため息をついて優一を睨む。でも言われてみると神様か何かが見ていてもおかしくないような雰囲気ではあった。

「まぁ確かに。地元の神様にはしたない姿見せるわけにはいかないよなぁ、森野さん」

俺はちょっと嫌味をこめてそう言うと、彼は少し上気した顔でムッとむくれた表情を作った。

身体の内側に新しい熱を覚えながら、俺はそれ以上熱が大きくならないように優一の存在をなるべく意識しないようにする。外から差し込んでくる美しい緑に気持ちを向けながら、漂う雨の香りに冷静さを委ねる。

「そろそろ、上がるんじゃないかな。雨」

そう言うなり優一はひらりと地面に降りて、まだ少し水を含んだスニーカーに足を突っ込む。傍らに干してあったTシャツにさらりと腕を通し、出口からそっと空を仰いだ。俺もまだ全然乾いていないサンダルを履いて、無造作に投げ捨てていたシャツに腕を通す。これもまだほとんど乾いていなくて、ひんやりと冷たいものだから、一気に身体の熱が冷めていく。

外を見やると、確かに外は先ほどよりずいぶん明るくなっていた。まだしとしとと雨がどこからともなく降ってきているようだったが、もう太陽がすぐそこまで来ているかのように温かな空気の気配がした。

「ほんとだ」

「ね。すぐ止むって言ったでしょ?」

優しく微笑む優一は、先ほどの熱をまったく感じさせてくれない。ベランダに干した真っ白いシーツとか、取り込んだばかりの洗濯物とか、そういった心地を早くも醸し出しているものだから、時々彼の身体からふわりと沸き起こる人間らしい欲望を感じると、どうしても、どうしようもなく胸がざわついてしまうのだ。

優一がそろりと外に出て空を見上げる。すると夏の日差しが世界を明るく包みこみ、しっとりと濡れた緑が光を浴びてきらきらと踊り出す。

「ほら、雨あがったよ、亮」

「よーしそれじゃぁ、帰ったら続きやろうぜ」

「続き?なんの?」

「おいおい、何すっとぼけてんだよ!」

暗い場所から急に強い日差しを浴びて、まだ少し目が眩んでいる様子の優一の頬に、隙ありと言わんばかりのキスをする。すると、さぁっと顔を赤くしたかと思うと、唇をきゅっと結んで少し困った顔をするものだから可愛いらしい。

「やらない……! やらないよ!?」

「あー? 聞こえないなぁ。」

俺は心に虹をかけながら動揺する優一の声を堪能する。

地面には新しく、小さな湖があちらこちらにいくつも出来上がっていた。そのひとつひとつが雨上がりの青く澄んだ空をすくい上げ、ただひたすら、きらきらと輝いていた。