「僕は好きだよ」

その言葉を聞いたとき、あまりの嬉しさに俺の心臓は飛び出しそうだった。

でもきっと、シラバスは全てを見透かしていたんだと思う。俺の全身から恥ずかしいくらい気持ちが溢れ出てしまっていたから、きっと彼はそう言ってくれたのだろう。俺は恥ずかしくて、そんなストレートな言葉を言うことが出来なかった。

俺はシラバスのことがずっと好きだった。

でもそれは中途半端に伝えるべきではないと思っていたし、俺はこのThe Worldでやらなきゃならないことがたくさんあった。だから全てが終わるまで、絶対にこの気持ちは伝えないと心に決めていたけど、いざ終わってみても俺はなかなか気持ちを切り出すことができずにいた。その間、自分でもおかしいと思うくらい彼のことばかり考えていたし、恥ずかしいこともたくさん想像した。彼はどうだったんだろうか。いつから俺のことを好いていたのだろう。俺のことを考えて、恥ずかしいことを想像したりしたのだろうか。

「ハセヲ……?」

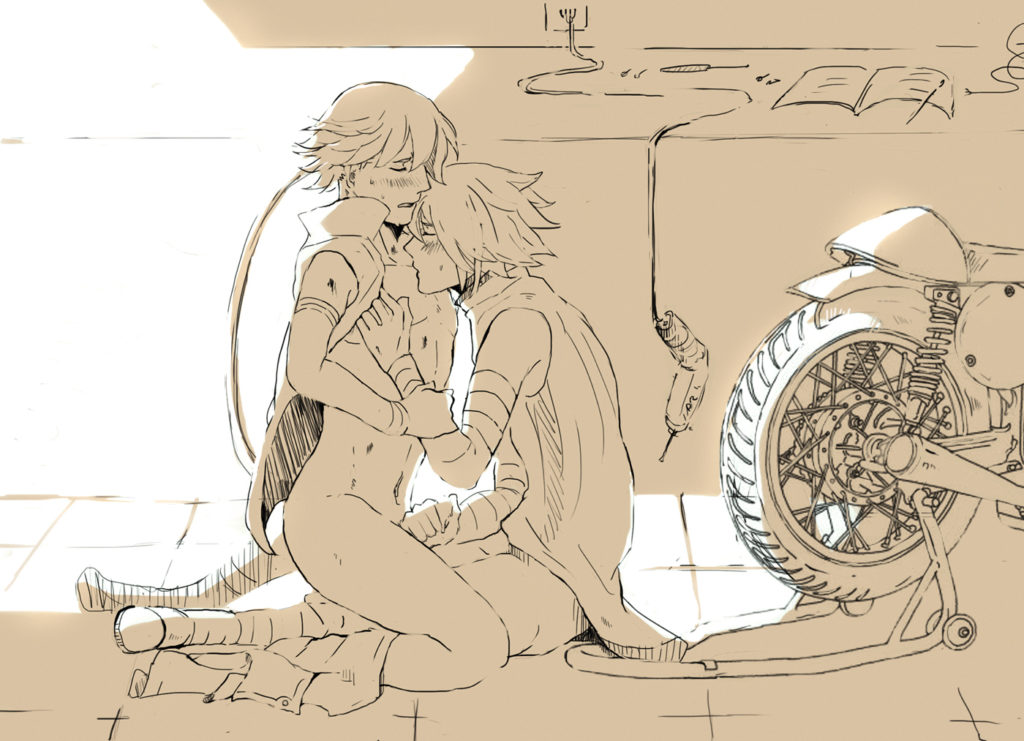

少し困ったような顔をする彼。好きだと言ってくれたから、俺は目の前にある彼の唇を遠慮なく奪った。キスの仕方なんてわからなかったけど、正しいやり方なんて関係ない。とにかくがむしゃらに吸い付いた。その唇は想像していたよりもずっと柔らかくて温かかった。そして俺は、本当に?本当なのか?って情けないくらい何度も聞き返してしまって、それでもシラバスは気恥ずかしそうに「本当だよ」と応えてくれた。その様子に喜びと確信を得た俺は、すぐさま彼の手を引いてカナードの@Homeに向かった。その間シラバスは黙って俺に手を引かれてくれた。@Homeの一角にあるバイク工房。ここは基本的にギルドマスターしか立ち入らない場所だ。俺はそこにシラバスを連れ込んだ。

「ハセヲ……」

彼も一度はギルドマスターをしたことがあるなら、このバイク工房にギルドメンバーの誰もが立ち寄らないことを知っているだろう。確実に誰も来ない場所に連れて来られた意味を、察しの良いシラバスは容易に理解できたようだった。

「お前の言う、その……それは、こういうことも、いいってことだよな…?」

それとか、これとか、自分でも何を言っているのか分からないくらい、曖昧にしか伝えられない。あんなに毎日想像していたのに、いざ現実になると、本当にどうしようもなく上手くいかない。

「うん。そう、かな……」

それでもシラバスは俺の真意をくみ取ってくれて、いつもの笑顔を浮かべながら俺のそばにいてくれた。

俺はそれだけでも堪らなく嬉しくて、彼の腕を掴んでゆっくりと抱き寄せ、再びその柔らかな唇にキスをした。さっきよりもしっかりと。やわらかくて温かい感触が心地よくて、もっともっと欲しくなる。俺は目を閉じたまま手探り状態で唇から舌をゆっくりと忍び込ませてみた。

「…ん、…ぅ……ぁ……」

吐息に混ざる声は色っぽくて、口の中は一層に熱い。湿っぽくてやわらかくて、ドキドキするほど気持ちいい。本当なら、俺は彼の告白に紳士的に対応するべきだっただろうし、いきなりこんな風に欲情なんてしちゃいけないと思っている。でも、もう彼に対してどうしていいのか分からない。ずっとこうしたかったから、彼の好意が分かった時に何をどうすればいいか考える余裕はなかった。唇を離して彼の顔を盗み見ると、やはり少し困ったような顔をしていたけれど、腕の中から逃げ出すような素振りはしなかった。俺はそのまま床に腰を下ろして、シラバスの身体をゆっくりと引き寄せる。

「……その………服を………脱いで、欲しい。」

唐突に切り出す。

間違いなくとても失礼なことをいきなり要求してしまっているのは分かっていた。けれども、好きな相手になら何をしても許されると思ってしまうくらい、俺の頭の中は彼の好意を真に受けて甘えてしまっている。

「えと、ハセヲ……そ、の……」

「……悪い。何も、聞かないでくれ。俺、もう……どうしていいか………」

シラバスを直視できなくて、俺はうつむいたまま情けない声で吐露する。しばしの沈黙すら俺の心をピリピリと不安でかき乱す。

「……うん…わかった。ハセヲがそうしたいなら、いいよ」

少し戸惑いを帯びた声色だったが、優しくそう同意してくれた。彼はおそらく、もう長い間、俺の好意に気が付いていたのだと確信した。彼の口から俺に告白したのは、そんな俺の好意を、俺から溢れ出てしまっている欲望を、受け止める覚悟が出来たからかもしれない。全部想像だったけれど、そうじゃなきゃ、こんな不躾な提案を受け入れてくれるはずがない。でも、とにかく、俺の強引な要求をシラバスは受け入れてくれた。

「え、えと……じゃ、じゃあ…脱ぐ、よ」

何も言えない俺を不安げに見つめた後、彼は床に膝をつき、手袋やベルトなどの装具をひとつひとつ丁寧に取り外していく。装具を取り除いた姿は緑一色という感じで、なんだかとても無防備に感じた。彼は上着をはだけさせると、一息置いてゆっくりとズボンを脱ぎ始める。

「シラバ…ス…」

自分で要求しておきながら、目の前で繰り広げられるひとつひとつの行動を息を飲んで見つめることしかできない。

ふわりと、上着の下から白い素肌が露わになると、腰の奥から突き上げるような興奮が押し迫ってきた。俺は吸い寄せられるように、その素肌にそっと指を這わせてしまう。すると、ぴくりと彼も肌を震わせ、頬を朱に染め始める。何度も想像してきた光景が目の前にあるこの状況に眩暈がしてきた。俺はひとまず考えることをやめて、彼の脱ぎかけ状態だったズボンを下着と一緒に引き下ろし、柔らかな性器を露出させる。

「わ、ハセヲ…!!?」

「…わりぃ……全然、我慢できそうにない……」

太ももあたりまで下げたズボンをそのまま膝までしっかり引き下ろし、白く滑らかな素足を露わにさせる。いつもほとんど露出していない衣装のせいもあってか、初めて露わになるあちこちに対して堪らない興奮を呼び起こされる。俺はそんな隠されていた肌に指をいちいち這わせながら、目の前に広がる彼の官能的な様子をうっとりと眺めずにはいられなかった。

「お前も、気持ちよくなれよ………」

俺だけじゃ嫌だから。俺だけがこんなに興奮しているなんて嫌だから。シラバスが誰よりも興奮して、気持ちよくなって、俺のことを求めてくれなきゃ嫌だ。

俺は綺麗にデザインされた彼の性器をやんわりと握り込み、ゆっくりと優しくしごき始める。シラバスは驚いて反射的に腰を引いたが、俺はそのまま腰をもう片方の手で捕まえて逃さない。彼は膝をついた体勢のまま身動きができず、そのまま俺の愛撫をただただ感受していく。

「…ぅ、ぁ…だ、めだよ。そんな、こと……」

「我慢するなよ」

「我慢なんて……」

腰から床に崩れてしまいそうになるシラバスを支えながら、無我夢中で彼の性器を愛撫する。ガクガクと足を震わせ、俺の腕にすがりつく彼を受け止めながら、とにかく彼が気持ちよくなってくれることを願わずにはいられない。

「もっと、全部見せろよ……シラバス……」

「…ぁ、っ……そ、んなの………」

もっと乱れて、ぐちゃぐちゃになっているところを見せろよ。

俺は彼の欲望をもっとかき乱したくて、目の前にあった彼の胸から腰にかけての滑らかな曲線に唇を這わせてみる。すると、ぴくりぴくりと身体を震わせながら甘い吐息を漏らすものだから、その様子がたまらなくて、そのままその素肌をきつく吸い上げてみた。

「……っ…ぁ、あ……っ!」

「気持ちいいか?」

「……っ……そんな、こと……」

唇をぎゅっと噛みしめながら俺を見つめる、何かを抑えるような表情はとても魅惑的だったが、懸命にこらえているという事実がどうしても俺の心を不安にさせる。

なんで、いつも取り繕うんだ? そんな綺麗な顔で俺を見るなよ。

俺はなんとしてでも彼の理性の鎧を壊したくて、その白い肌が赤く腫れあがるくらい何度も何か所も吸い上げた。そして今度はその桃色に揺れる胸の飾りを、優しく、でもできる限り欲望を見せつけるかのように、じっくりと吸い上げる。

「…ぅ、ぁ………っ…それ、やだ…ぁ、や、め……ハセヲ………」

「やめねぇよ……」

俺のことを見守るような、俺の挙動ひとつひとつを包み込んで受け止めるような、そんな姿じゃなくて。

俺に気を遣うんじゃない、お前の全部をもっとさらけ出して欲しい。

「やめねぇよ………俺もお前のこと…………好き、だから…」

声が自然と小さくなる。恥ずかしくて死にそうだ。俺”も”好きだなんてキザな台詞。後だしで格好つけてるのがバレバレだ。どうせそんなこと全部バレてる。でもお前が全部を見せてくれないから、今だけはちゃんと言ってやる。

俺は今すぐにでも隠れてしまいたい気持ちを奮い立たせ、顔を上げた。そこには快感に流されないように唇を噛むシラバスが視線を落としていたので、俺はその視線を真っ直ぐすくい上げる。

「……好き…… だから、全部見せろよ。もっと、全部、俺に見せろ」

「ハセヲ……」

シラバスは、まだ少し困った顔をしながら俺のことを見つめていた。それでもいいんだ。少しずつでいい、もっと、もっと俺のことを好きにさせて、夢中にさせてやる。絶対にだ。

俺はすでに硬くなり欲望を滴らせはじめている性器を荒々しくしごきあげる。首を横に振りながら、必死に俺の腕につかまり耐える彼の姿を見つめつつ、胸や腹部の柔らかな皮膚の感触を堪能する。

自分の中心もすでにすっかり硬くなっているのを感じてはいたが、ひとまず自分の手で彼の欲望を高め上げたい。性急で乱雑な愛撫にも関わらずシラバスの性器は紅く熱く張り詰めてきており、限界に近付いているようだった。

「……ぅ、ぁ……ハセヲ…、だ、めぇ……だめ……っ…」

「だめじゃねぇよ。いいんだよ、それで」

「……ぁ………ぁ…っ……」

ひときわ甘い声を漏らすと、彼は勢いよく欲望を手の中に放った。とろとろと温かいシラバスの欲望を手のひらに感じるだけで、心が満たされるような気がした。シラバスは力が抜けたのか、そのまま膝から崩れるように倒れそうになったので、俺はすかさず身体を優しく抱きとめる。

「……も、う………ハセヲの、ばか、…………ばか……………」

だめって言ってるのに、と、俺の腕の中で力なく項垂れながら、彼は浅い呼吸の中でそう呟いた。俺はそんな彼の様子に対してじわじわと罪悪感が沸いてきてしまう。確かに告白して早々、いきなりこんなことをされたらたまったもんじゃない。

「……シラバス……、ごめん………」

俺は今更居たたまれない気持ちになって、抱きしめる腕の力を少しだけ強めた。すると顔を埋めたままぎゅうと優しく身体を抱き返してくれた。

「……お前……怒ってないのか?」

俺は不安な気持ちを隠し切れずそう聞いてしまう。

するとシラバスは腕の中からひょっこりと顔を上げ、少し恥ずかしそうにはにかんだ。

「あはは、まさかハセヲからその台詞を聞くとは思わなかったよ」

それ僕のセリフだよ、と、笑いながら答えてくれるシラバスの様子に、俺の中にある不安や罪悪感がさらさらと溶けていく。

「……っ……シラバス……………やっぱり、すげぇ好き…………」

目の前の笑顔が愛おしくて、俺はその唇に精いっぱいの優しいキスをした。